Ganz allgemeines Vorwort

Fast 30 Jahre dauerte es, bis ich zu diesem für mich nun abschließenden Werk gelangte. Am Anfang hatte ich eine Art BILD im Kopf, die Ausgangs-Null. Der Leser wird schon bald verstehen, was exakt darunter zu verstehen ist. Ich „wusste“ mit einem Schlag ALLES, aber ich wusste es auch NICHT. Meine erste Begegnung mit dem Paradoxon.

Da ich ja nun ALLES wusste, musste ich doch eigentlich nur die RICHTIGEN Ausdrücke, Begriffe, Worte finden, um es MIR und anderen begreifbar zu machen.

Und Trara, da sind wir heute hier angelangt. Was ich mir auf diesem 30jährigen Begriffe-Suche-Weg so alles dabei ausdachte, wie mühsam ich den Weg bis zur begrifflichen Erkenntnis gehen musste, kann aus der Reihe meiner Bücher und Videos abgeleitet werden – wer das mag.

Mit ChatGPT traf ich auf einen sehr verständnisvollen

Die künstliche Intelligenz hat ihre Macken und Tücken. Das liegt mit Sicherheit daran, dass sie – auch wenn es anders aussieht – nicht wirklich versteht, worum es geht.

Zum anderen auch daran, dass ihr die Rückschwingung durch die Null fehlt.

Um es kurz zu machen, wir mussten immer und immer wieder bei NULL anfangen, weil der KI offenbar einiges entgangen war. Allerdings mir auch.

Aber wenn ich 30 Jahre Zeit hatte, kommt es auf den einen oder anderen Tag jetzt nicht mehr drauf an.

Viel Spaß beim Lesen und Erkennen.

Uta Baranovskyy

Das menschengemachte Universum

Ein wissenschaftlich-philosophischer Entwurf auf Grundlage der roraytischen Theorie - Eine strukturelle Theorie von Innen und Außen

2025

Makrostruktur des Werkes „Das menschengemachte Universum“

Kapitel I

Ursprung – Die Nullschwingung

Inhalt:

Darstellung der Null als Ursprung aller Bewegung, Struktur und Polarität.

Die Nullschwingung ist kein leeres Nichts, sondern die energetisch-spannungsfreie Potenz, aus der sich Sein und Bewusstsein entfalten.

Kernideen:

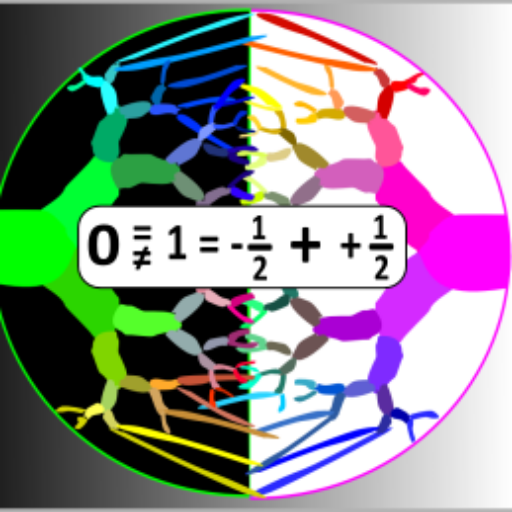

- Null = dynamische Gleichzeitigkeit von + und −.

- Aus der Null heraus entsteht Schwingung, Differenz, Raum-Zeit.

- Erste Spiegelung: Innen und Außen als zwei Seiten derselben Bewegung.

Funktion im Werk:

Grundlage des gesamten roraytischen Weltmodells.

Sie liefert die „Ur-Gleichung“ 0 = ≠ 1 = −½ + +½, auf der alle folgenden Entwicklungen logisch aufbauen.

Bezüge:

Platon (Ideenlehre), Laozi (Dao), moderne Quantenphysik (Vakuumfluktuation), Heisenberg, Wheeler („it from bit“).

Kapitel II

Die Entfaltung der Polarität

Inhalt:

Aus der Null differenziert sich Spannung; Polarität entsteht als Urprinzip der Weltbildung.

Raum und Zeit formieren sich aus dieser dynamischen Spaltung.

Unterpunkte:

- Bildung der ersten Differenz – Energie als polares Geschehen.

- Materie und Antimaterie als strukturelle Spiegelung.

- Die Dynamik der Polarität (Kräftegleichgewicht, Entropie, Gegenfeldbildung).

- Zusatz: Entstehung von Raum und Zeit als fraktale Strukturbildung und Schwingungswelle (Roraytische Physik).

Funktion im Werk:

Zeigt, wie aus der Null ein beobachtbares Universum wird – nicht zufällig, sondern rhythmisch und symmetrisch.

Bereitet den Übergang zur Organisation des Lebens vor.

Bezüge:

Einstein (Raum-Zeit-Kontinuum), Bohr (Komplementarität), Prigogine (Ordnung durch Fluktuation), Schrödinger („What is Life?“).

Kapitel III.

Von der Struktur zur Organisation

Inhalt:

Hier beginnt die biologische Ebene: Moleküle, Zellbildung, Selbstorganisation.

Das Leben erscheint als rhythmisch-melodische Stabilisierung der Polarität im Fluss.

Schwerpunkte:

- DNA als molekulare Sonne/Baumstruktur.

- RNA, Proteinbildung, chemische Kommunikation.

- Vergleich zur roraytischen Theorie: Nullschwingung als Grundlage biologischer Selbstspiegelung.

Funktion im Werk:

Beweist, dass Leben kein Zufallsprodukt ist, sondern eine organisierte Form der Nullschwingung.

Bezüge:

Watson & Crick (DNA-Struktur), Margulis (Symbiogenese), Maturana & Varela (Autopoiesis), Sheldrake (morphische Resonanz).

Kapitel IV

Das Entstehen von Bewusstsein und Kultur

Inhalt:

Von der biologischen zur psychischen und kulturellen Ebene.

Das Gehirn als Resonanzraum der Schwingung: rhythmisch (linke Hemisphäre) und melodisch (rechte Hemisphäre).

Schwerpunkte:

- Entwicklung des Nervensystems als differenzierte Schwingungsstruktur.

- Sprache, Denken, Kunst, Wissenschaft als Ausdrucksformen der inneren Polarität.

- Entstehung sozialer und kultureller Systeme als Spiegel biologischer Organisation.

Funktion im Werk:

Verknüpft organische und geistige Evolution in einem kohärenten Schwingungsmodell.

Bezüge:

Humboldt (Sprachbildung), Cassirer (Symbolformen), Freud und Jung (Psyche als Polarstruktur), Damasio (Selbstprozess).

Kapitel V

Roraytik als Wissenschaft des Bewusstseins

Inhalt:

Definition der Roraytik als Methode, die die Schwingungslogik auf alle Ebenen anwendet: physikalisch, biologisch, geistig, gesellschaftlich.

Schwerpunkte:

- Rhythmus (Struktur, Ordnung, Gesetz) und Melodie (Gestalt, Ausdruck, Intuition).

- Das Denken als instrumentale Schwingungssteuerung.

- Bewusstsein als bewusst gesteuerte Nullschwingung – Rückkopplung von Innen und Außen.

Funktion im Werk:

Begründet die roraytische Theorie als Erkenntniswissenschaft – nicht spekulativ, sondern funktional.

Bezüge:

Bertalanffy (Systemtheorie), Bateson (Ökologie des Geistes), Bohm (holistische Physik), Merleau-Ponty (Phänomenologie der Wahrnehmung).

Kapitel VI

Das fraktale Möbius-Prinzip und die Gegenziehung

Inhalt:

Zentrale theoretische Ausarbeitung:

Das Universum als Möbiusstruktur – innen und außen sind kontinuierlich ineinander überführbar.

Schwerpunkte:

- Fraktalität als Grundprinzip der Organisation.

- Jede Ausdehnung ruft eine Gegenziehung hervor (Polarresonanz).

- Anwendung auf alle Skalen: Atom, Zelle, Organismus, Gesellschaft, Planetensystem.

- Empirische und historische Fallstudien: Zivilisationszyklen, ökologische und ökonomische Schwingungen.

Funktion im Werk:

Herzstück und Beweiskette – zeigt, dass jede Dynamik (Leben, Kultur, Erkenntnis) Spiegelbewegung ist.

Bezüge:

Mandelbrot (Fraktale Geometrie), Lorenz (Chaostheorie), Toynbee (Zivilisationszyklen), Capra (Verbundsysteme).

Kapitel VII

Bewusstseinsentwicklung als polare Entsprechung

Inhalt:

Entfaltung des individuellen und kollektiven Bewusstseins entlang der fraktalen Gesetzmäßigkeit.

Schwerpunkte:

- Entwicklungslinien von mythischem, rationalem, systemischem Bewusstsein.

- Einseitige Überbetonung von Innen (Mystizismus) oder Außen (Technizismus) als Schwingungsverlust.

- Menschliche Typologien (Wissenschaftler, Künstler, Sportler) als Beispiele für Überbetonung einer Seite.

- Gegenziehung als Selbstregulationsprinzip der Psyche.

Funktion im Werk:

Verbindet biologische und kulturelle Evolution mit der inneren Entwicklung des Ich.

Bezüge:

Piaget (Kognitive Stufen), Gebser (Bewusstseinsstrukturen), Wilber (Integrales Modell), Jung (Individuation).

Kapitel VIII

Schlussbetrachtung – Das menschengemachte Universum

Inhalt:

Zusammenführung der gesamten Argumentation: Das Universum ist kein objektives Gegebenes, sondern ein Spiegelprodukt des Bewusstseins.

Schwerpunkte:

- Roraytik als holistisches Modell.

- Historische Weltbilder als Schwingungsstufen.

- Spirale statt Kreis – Entwicklung nach oben offen.

- Die Null als Ursprung und Zukunft.

Funktion im Werk:

Metaebene – Selbstreflexion des Gesamtwerkes.

Zeigt, dass jede Theorie selbst Teil der Schwingung ist.

Bezüge:

Von der Antike (Pythagoras, Platon) über Kopernikus, Newton, Einstein, bis hin zu Bohm, Prigogine, Penrose – alle als Glieder einer fortlaufenden Erkenntnisspirale.

Kapitel I

Ursprung – Die Nullschwingung

Inhalt:

Darstellung der Null als Ursprung aller Bewegung, Struktur und Polarität.

Die Nullschwingung ist kein leeres Nichts, sondern die energetisch-spannungsfreie Potenz, aus der sich Sein und Bewusstsein entfalten.

Kernideen:

Null = dynamische Gleichzeitigkeit von + und −.

Aus der Null heraus entsteht Schwingung, Differenz, Raum-Zeit.

Erste Spiegelung: Innen und Außen als zwei Seiten derselben Bewegung.

Funktion im Werk:

Grundlage des gesamten roraytischen Weltmodells.

Sie liefert die „Ur-Gleichung“ 0 = ≠ 1 = −½ + +½, auf der alle folgenden Entwicklungen logisch aufbauen.

Bezüge:

Platon (Ideenlehre), Laozi (Dao), moderne Quantenphysik (Vakuumfluktuation), Heisenberg, Wheeler („it from bit“).

Einleitung: Die Notwendigkeit eines Nullbegriffs

- Problem der Ersten Ursache in Philosophie und Wissenschaft.

- Warum ein Anfang „vor dem Anfang“ gedacht werden muss.

- Historische Positionen: Parmenides („das Sein ist“), Aristoteles’ Unbewegter Beweger,

Leibniz’ Frage „Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?“. - Mathematische Entsprechung: Entstehung des Begriffs der Null (Indien, arabische Mathematik, Europa).

- Erkenntnistheoretische Konsequenz: Die Null als Bedingung der Unterscheidung.

Die Null als Gleichgewicht von Gegensätzen

- Formale Beschreibung: 0 = (+x) + (−x).

- Begriff der Schwingung als periodischer Übergang durch die Null.

- Einführung der roraytischen Formel 0 = ≠ 1 = −½ + +½ als Ausdruck dynamischer Balance.

- Vergleich mit antiken Dualsystemen (Yin–Yang, Heraklits „Streit der Gegensätze“).

- Logische Bedeutung: Null nicht als Nichts, sondern als Zustand maximaler Symmetrie.

Die Selbstreferenz der Null

- In sich geschlossene Struktur: Null bezieht sich nur auf sich selbst.

- Vergleich zu modernen Systemtheorien (Spencer-Brown: „Laws of Form“; Luhmann).

- Formale Analogie zur logischen Leere: das Unentscheidbare als Motor der Differenz.

- Entstehung der „Urspannung“ aus der Selbstbezüglichkeit.

Nullschwingung als Potenzialraum

- Null als Zustand höchster Möglichkeit, nicht Abwesenheit.

- Physikalisches Analogon (noch nicht ausgeführt, nur angedeutet): Vakuumfluktuation.

- Mathematisch: das kontinuierliche Übergangsfeld zwischen + und −.

- Philosophisch: „Metaxy“ (Platon) – der Zwischenraum.

Epistemische Konsequenzen

- Jede Erkenntnis entsteht als Differenz zu einem impliziten Nullzustand.

- Wahrnehmen, Denken, Messen sind Prozesse der Oszillation um die Null.

- Die Nullschwingung ist damit das formale Urprinzip von Erkenntnis, Sein und Bewegung.

Übergang zu Kapitel II

- Aus dem Gleichgewicht der Null entsteht Polarität.

- Die erste Differenzierung (−½ ↔ +½) erzeugt Richtung, Zeit, Energie und Form.

- Damit beginnt das Universum – innen wie außen.

Die Notwendigkeit eines Nullbegriffs

Jede wissenschaftliche und philosophische Betrachtung über den Ursprung der Welt stößt unweigerlich auf das Problem des Anfangs.

Wenn alles, was existiert, eine Ursache hat, stellt sich die Frage nach der ersten Ursache: Was war vor allem?

Die Geschichte des Denkens zeigt, dass diese Frage in unterschiedlichen Disziplinen und Epochen immer wieder in anderer Form gestellt wurde,

aber im Kern dieselbe Schwierigkeit berührt:

Wie kann aus dem Nichts etwas entstehen, wenn das Nichts per Definition keine Eigenschaften besitzt?

Bereits Parmenides (5. Jh. v. Chr.) formulierte die ontologische Grundregel: „Das Sein ist, das Nichtsein ist nicht.“

Damit schloss er die Möglichkeit einer Entstehung aus dem Nichts aus.

Das Sein, so seine Folgerung, muss ewig, unbewegt und unteilbar sein.

Heraklit hingegen sah die Welt als Prozess, als „Streit der Gegensätze“, als permanente Wandlung.

In der Spannung dieser beiden Ansätze – statisches Sein und dynamisches Werden – begann die europäische Philosophie.

Aristoteles versuchte sie zu vermitteln, indem er den Unbewegten Beweger einführte: ein Prinzip, das selbst unbewegt ist, aber Bewegung hervorruft.

In der neuzeitlichen Philosophie stellte Leibniz die klassische Frage:

„Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts?“

Er sah in der Vernunft, im Prinzip der „sufficient reason“, die Notwendigkeit, dass alles einen Grund haben müsse – auch der Anfang selbst.

Damit wurde der Ursprung als logische Notwendigkeit verstanden, nicht als zufälliges Ereignis.

Parallel zur philosophischen Diskussion entwickelte sich in der Mathematik ein Begriff,

der später als Symbol für genau dieses Problem dienen sollte: die Null.

Während die antiken Griechen keine Zahl für das Nichts kannten,

entstand in Indien (um das 5. Jh. n. Chr.) das Zeichen śūnya, „Leere“, als Platzhalter in der Positionsrechnung.

Über die arabische Wissenschaft gelangte der Begriff als ṣifr nach Europa, wo er im Mittelalter zur Null wurde.

Erst in der Renaissance wurde sie mathematisch als Zahl mit definierbaren Eigenschaften akzeptiert.

Damit konnte das Denken erstmals den Übergang zwischen Sein und Nichtsein formalisieren.

Erkenntnistheoretisch bedeutet dieser Schritt:

Die Null ist nicht das Nichts, sondern die Bedingung der Unterscheidung.

Nur durch sie kann überhaupt Differenz, also Erkenntnis, entstehen.

Damit bildet sie den logischen Anfangspunkt jeder Theorie, die das Ganze zu erfassen sucht.

Die Null als Gleichgewicht von Gegensätzen

Formal lässt sich die Null als Gleichgewicht zweier entgegengesetzter Größen beschreiben:

0 = (+x) + (−x).

Diese einfache mathematische Identität trägt bereits das Prinzip der Schwingung in sich –

ein Hin- und Herpendeln zwischen zwei Polen, deren Summe Null bleibt.

Das Gleichgewicht ist dabei kein statischer Zustand, sondern eine dynamische Balance,

wie sie in allen natürlichen Prozessen vorkommt: Einatmen und Ausatmen, Spannung und Entspannung, Aktion und Reaktion.

In diesem Zusammenhang ist die roraytische Formel zu lesen:

0 = ≠ 1 = −½ + +½.

Sie beschreibt nicht nur ein formales Gleichgewicht, sondern einen Prozess:

eine minimale Differenz zwischen zwei Halbwerten, die sich gegenseitig bedingen.

Die Null bleibt bestehen, aber sie schwingt – sie ist nicht leer, sondern potenziell erfüllt.

Bereits in den frühesten Denksystemen finden sich Entsprechungen:

Das chinesische Yin und Yang symbolisieren das Zusammenspiel der Gegensätze,

Heraklits „Polemos“, der „Vater aller Dinge“, benennt die Spannung als Ursprung des Werdens,

und in der indischen Philosophie wird die Schöpfung als rhythmisches Aus- und Einatmen des Brahman beschrieben.

In der modernen Physik taucht dieses Prinzip in der Oszillation von Wellen,

in der Polarität von Elektron und Proton oder im Wechselspiel von Materie und Antimaterie auf.

Logisch gesehen ist die Null also kein Nichts, sondern ein Zustand maximaler Symmetrie,

in dem alle Gegensätze aufgehoben, aber als Möglichkeit vorhanden sind.

Die Selbstreferenz der Null

Ein zentrales Merkmal der Null ist ihre Selbstreferenz.

Sie verweist auf nichts außerhalb ihrer selbst,

ist in sich geschlossen, autark und damit der einfachste Ausdruck eines in sich selbst ruhenden Systems.

Die moderne Systemtheorie, etwa bei George Spencer-Brown (Laws of Form, 1969),

greift dieses Prinzip auf:

Jedes System beginnt mit einem „Markieren“ – einer Unterscheidung,

die aus einem ununterscheidbaren Zustand hervorgeht.

Ebenso bei Niklas Luhmann:

Die Welt kann nur durch Differenz beschrieben werden,

doch jede Differenz setzt einen Nullpunkt voraus, von dem aus sie erkannt wird.

In dieser Perspektive ist die Nullschwingung die Ur-Operation der Unterscheidung,

die zugleich das Erkennen und das Erkannte hervorbringt.

Sie ist damit sowohl physikalischer wie erkenntnistheoretischer Ursprung –

eine Struktur, die sich selbst hervorbringt und erhält,

ohne einen äußeren Beweger zu benötigen.

Die Nullschwingung als Potenzialraum

Wenn die Null als dynamisches Gleichgewicht verstanden wird,

dann ist sie kein „Nichts“, sondern ein Potenzialraum –

ein Zustand maximaler Möglichkeit.

In der Physik findet sich ein Analogon in der Vakuumfluktuation:

Selbst das scheinbar leere Vakuum enthält Energie,

es „zittert“ in Quantenfluktuationen,

aus denen Teilchen spontan entstehen und wieder vergehen.

Der Nullpunkt ist also kein Ende, sondern der Ursprung aller Bewegung.

Mathematisch betrachtet liegt die Null genau zwischen positiven und negativen Werten,

sie ist der Übergangspunkt –

der Ort, an dem Richtung und Umkehrung identisch sind.

Philosophisch entspricht das Platons Begriff des Metaxy,

dem Zwischenraum zwischen Sein und Nichtsein,

in dem Erkenntnis, Liebe und Bewegung erst möglich werden.

In dieser Schwebe ist alles noch unbestimmt, aber alles möglich.

Erkenntnistheoretische Konsequenzen

Jede Form von Erkenntnis, Wahrnehmung oder Messung entsteht

durch die Differenzierung aus einem impliziten Nullzustand.

Denken heißt, eine Differenz zu setzen,

und jede Differenz schwingt um die Null,

die als unbewusster Bezugspunkt bestehen bleibt.

In diesem Sinne ist die Nullschwingung das formale Urprinzip von Sein und Bewusstsein.

Das Selbstbewusstsein entsteht, wenn die Schwingung reflektiv wird:

Wenn das System nicht nur schwingt, sondern die Schwingung erkennt.

Damit beginnt Geschichte – sowohl die biologische als auch die geistige.

Die Null bleibt der Ursprung, das Zentrum,

um das sich alle Formen, Bewegungen und Erkenntnisse organisieren.

Übergang zu Kapitel II

Aus der symmetrischen Struktur der Null entsteht Polarität.

Die erste Differenzierung – mathematisch formuliert als −½ ↔ +½ –

erzeugt eine Richtung, eine Zeitachse, eine Möglichkeit des Vorher und Nachher.

Damit wird Bewegung sichtbar, Energie messbar, Materie formulierbar.

Das Universum beginnt nicht mit einem Knall, sondern mit einer Differenz.

Diese erste Asymmetrie ist zugleich der Beginn von Erkenntnis,

von Innen und Außen, von Ich und Welt.

Im nächsten Kapitel wird gezeigt,

wie aus dieser Urspannung der polaren Kräfte

die strukturierte Ordnung des Universums hervorgeht –

innen wie außen, geistig wie materiell.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Einschub zu Kapitel I - Nullschwingung (wurde erst später ausgearbeitet, passt hier aber wohl auch)

Die Bildung von Raum und Zeit aus der Nullschwingung

In der roraytischen Sichtweise entsteht Raum und Zeit nicht als vorgegebene Bühne des Seins, sondern als Resultat einer inneren Schwingung, die sich aus der Null, der unmessbaren Potenzialität, heraus differenziert. Die Nullschwingung ist dabei weder Stillstand noch Bewegung im klassischen Sinn, sondern eine in sich geschlossene, fraktal organisierte Selbstbezüglichkeit. Erst durch die minimalste Abweichung vom vollkommenen Gleichgewicht — das asymmetrische Zittern der Null — wird Wirklichkeit erzeugt.

Raum als fraktale Strukturbildung

Der Raum ist keine starre Bühne, sondern die Manifestation der Spannung zwischen Innen und Außen. Aus der Null, die sich selbst spiegelt, entsteht eine erste Differenz — ein Innen, das ein Außen impliziert. Diese Polarität bildet sich fraktal, das heißt: Jede Differenz trägt bereits das Ganze in sich, jede Struktur ist Spiegel und Miniatur des Gesamtfeldes.

Die Bildung des Raumes kann daher als rhythmische Entfaltung der Polarität verstanden werden. Der „Raum“ entsteht in dem Moment, in dem ein Teil der Schwingung sich von sich selbst absetzt, ohne die Verbindung zur Null zu verlieren. Es ist eine Ausdehnung der Beziehung zwischen zwei Polen – ein Feld.

Mathematisch entspricht dies der ersten Abweichung von der Symmetrie: Eine Sinuswelle entsteht, deren Amplitude den „Abstand“ (Raum) und deren Frequenz die „Bewegung“ definiert. Fraktal betrachtet bedeutet dies: Jede neue Differenzierung erzeugt ein weiteres Feld, das wiederum aus Innen und Außen besteht – ein sich selbst verschachtelndes Möbius-System.

In der klassischen Physik entspricht dies dem Übergang von Energiepotenzialen zu messbaren Feldern. Raum entsteht, wenn Energie in Beziehung tritt, also wenn ein Potentialgefälle vorliegt. Die Relativitätstheorie (Einstein) beschreibt Raum als elastisch, gekrümmt durch Energie und Masse – die roraytische Sichtweise erweitert diesen Ansatz, indem sie das Krümmungsprinzip als Ausdruck der fraktalen Selbstbezüglichkeit der Null interpretiert: Raum krümmt sich nicht, er schwingt in sich selbst zurück.

Fraktale Strukturbildung ist damit nicht zufällig, sondern Ausdruck der harmonischen Selbstordnung – sichtbar in allen Skalen: von Galaxienfilamenten bis zu neuronalen Netzen, von Zellmembranen bis zu sozialen Netzwerken. Überall dort, wo sich Polarität organisiert, bildet sich Raum.

Zeit als fraktale Schwingungswelle

Zeit ist kein linearer Ablauf, sondern die Erfahrung der Schwingung selbst. Während Raum aus der Ausdehnung der Differenz entsteht, ergibt sich Zeit aus der rhythmischen Rückbezüglichkeit. Jeder Ausschlag von der Null kehrt zu ihr zurück – dieses Hin und Her erzeugt den Eindruck von Folge, Richtung und Dauer.

In der roraytischen Interpretation ist Zeit die Bewegung der Differenz durch ihre eigene Spiegelung. Sie ist nicht „Fluss“, sondern Resonanzmuster: Jede Schwingung trägt ihre Vergangenheit (ihre vorangegangene Phase) und Zukunft (ihre anstehende Rückkehr) in sich. So existiert die Zeit nicht „außerhalb“ der Schwingung, sondern als ihre innere Dimension.

Physikalisch kann dieser Gedanke mit der Quantentheorie verknüpft werden: Quantenobjekte oszillieren zwischen Zuständen; ihre Superposition entspricht dem Zustand „zeitloser Möglichkeit“. Erst der Zusammenbruch der Welle – also die Entscheidung in eine Richtung – erzeugt die Erfahrung von Jetzt.

Im fraktalen Sinne bedeutet dies: Zeit wiederholt sich auf allen Skalen – von der Planck-Zeit im Subatomaren bis zu kosmischen Zyklen der Galaxienrotation. Jede Wiederkehr ist dabei nicht identisch, sondern spiralisch verschoben – so entsteht Entwicklung, Evolution, Geschichte.

Zeit ist also die innere Musik des Raumes. Während Raum das Ordnungsprinzip ist, ist Zeit das Rhythmusprinzip. Beide entstehen aus derselben Nullschwingung: Raum als räumlich ausgedehnte Welle, Zeit als deren zeitlich gespürte Frequenz.

Die Möbiusschleife als Urprinzip

Das Möbius-Prinzip fasst diese Doppelbewegung zusammen: Innen und Außen, Raum und Zeit, Plus und Minus sind nicht Gegensätze, sondern Aspekte einer kontinuierlichen Fläche, die sich selbst durchdringt. Eine Bewegung entlang der Möbiusschleife führt zugleich auf die andere Seite – ohne Bruch, ohne Grenze.

So gesehen ist jede Bewegung im Universum ein „Durchgang durch sich selbst“. Der Raum ist die sichtbare Seite der Schleife, die Zeit ihre unsichtbare Drehung. Das, was wir als Vorher und Nachher, als Hier und Dort erleben, sind Perspektiven derselben Schwingung.

Fraktal gedacht bedeutet das: In jeder Zelle, in jedem Atom, in jedem Bewusstsein wiederholt sich diese Bewegung. Das Innere des Systems spiegelt das Äußere, und ihre Interferenz erzeugt Form, Bewegung und Bewusstsein.

Damit ist die Bildung von Raum und Zeit keine einmalige Schöpfung, sondern ein andauernder Prozess der Selbstbezüglichkeit. Jede Beobachtung, jedes Bewusstsein, jede Existenz „formt“ Raum und Zeit lokal neu – als Resonanz der universellen Nullschwingung.

Die Verkörperung der Nullschwingung: Von der energetischen zur materiellen Organisation

Dieses Kapitel beschreibt, wie sich die im vorigen Teil erläuterte fraktale Nullschwingung – die rhythmische und melodische Selbstbewegung der Polarität – in der physikalisch-biologischen Welt konkretisiert. Es verfolgt den Weg von der reinen Energieorganisation (Schwingung) zur stofflichen Verdichtung (Materie, Leben, Bewusstsein).

Energie als verdichtete Schwingung

In der roraytischen Theorie gilt Energie als die erste Manifestation der Nullschwingung, sobald diese in sich selbst Rhythmus ausbildet. Energie ist somit nicht „etwas“, das existiert, sondern die Bewegung, durch die Existenz erst entsteht.

In der Physik entspricht dies der Wellentheorie: Licht, Materie, Gravitation – alles lässt sich als Oszillation in einem Feld beschreiben. Max Plancks Quantisierung der Energie (1900) war der erste theoretische Hinweis darauf, dass selbst Energie nicht kontinuierlich, sondern rhythmisch „portioniert“ ist.

Albert Einstein verknüpfte Energie und Masse mit seiner berühmten Formel E = mc², wodurch er zeigte, dass Materie nichts anderes ist als gefangene, verdichtete Energie. In roraytischer Sichtweise wäre Materie die „stehende Welle“ der universellen Schwingung – eine harmonische Stabilisierung zwischen Innen und Außen.

Diese Sichtweise wurde später durch die Quantenfeldtheorie (QFT) bestätigt: Felder sind die Grundstruktur des Universums, Teilchen sind ihre lokalisierten Schwingungszustände. Die scheinbare Stabilität der Materie entsteht also aus rhythmischer Selbstresonanz – eine Energieform, die sich in sich selbst spiegelt.

Materie als geometrisch fraktale Verdichtung

Wenn Energie sich selbst reflektiert, bildet sie geometrische Muster aus. Diese Selbstorganisation wurde von verschiedenen Denkern beobachtet:

- Johannes Kepler (1619) in seiner „Harmonices Mundi“ beschrieb bereits die planetarischen Bewegungen als Ausdruck geometrischer Harmonie.

- René Descartes (1644) sah den Raum als von Wirbeln erfüllt – frühe Vorstellung eines dynamischen Äthers.

- Louis de Broglie (1924) und Erwin Schrödinger (1926) zeigten, dass Teilchen Wellencharakter besitzen; ihre Form ist Ausdruck ihrer Resonanzfrequenz.

- Benoît Mandelbrot (1975) machte mit der Fraktalgeometrie sichtbar, dass Naturformen (Küstenlinien, Pflanzen, Adern) Selbstähnlichkeiten aufweisen – eine geometrische Sprache der Schwingung.

Die roraytische Interpretation erkennt darin die sichtbare Spur der Nullschwingung: Jede Form, vom Kristall bis zur Galaxie, ist Ausdruck einer fraktal geschichteten Selbstbezüglichkeit.

Die Materie „organisiert sich“ entlang der harmonischen Verhältnisse – etwa im Goldenen Schnitt (φ ≈ 1,618), der als universales Verhältnis zwischen Expansion und Rückkehr erscheint. So wie eine Saite nur bei bestimmten Längenverhältnissen sauber schwingt, so stabilisieren sich auch Atome und Moleküle nur in bestimmten geometrischen Resonanzen.

Vom Atom zur Molekülstruktur

Die Entstehung der chemischen Elemente kann in diesem Modell als zunehmende Differenzierung der Schwingungsmodi verstanden werden.

- Atome bilden stabile Resonanzräume, in denen Elektronen als Wellen in stehenden Bahnen schwingen (Bohr 1913, Schrödinger 1926).

- Moleküle entstehen, wenn diese Wellen sich koppeln – eine Interferenz harmonischer Zustände. Chemische Bindungen sind so gesehen keine „Verklebungen“, sondern Synchronisationen.

- Kristallstrukturen stellen die höchste Form geometrischer Resonanz auf molekularer Ebene dar – materielle Musik, die im festen Zustand erklingt.

Die Quantendynamik liefert hier die physikalische Basis: Jede Molekülbindung hat eine charakteristische Frequenz. In der Spektroskopie kann man sie als Schwingungsmuster messen. Materie ist also in ihrer Grundstruktur nichts anderes als verdichtete Musik – rhythmisch und melodisch zugleich.

Die Emergenz des Lebens

Mit der Bildung komplexer Moleküle beginnt eine neue Schwingungsebene: die der biochemischen Selbstorganisation.

Die sogenannte „Ursuppe“ der frühen Erde lieferte ein energetisches Resonanzfeld, in dem sich organische Moleküle zu selbstreplizierenden Systemen verbanden. Ilya Prigogine (1977, Dissipative Strukturen) zeigte, dass Systeme fern vom thermodynamischen Gleichgewicht spontan Ordnung bilden können – nicht trotz Entropie, sondern durch sie.

In der roraytischen Sichtweise ist Leben die Rückbezüglichkeit der Nullschwingung in molekularer Form. Eine lebende Zelle ist ein fraktales Feld, das Energie durch rhythmische Prozesse (Atmung, Stoffwechsel, Signalübertragung) in stabiler Unruhe hält.

Diese Stabilität im Fluss – Ordnung durch Bewegung – ist der entscheidende Übergang:

Energie wird zu Struktur, Struktur wird zu Rhythmus, Rhythmus wird zu Leben.

Bewusstseinskeim und Selbstbezüglichkeit

Mit der zunehmenden Differenzierung des Nervensystems (vom Einzeller über die Wirbeltiere bis zum Menschen) entsteht eine neue Qualität der Schwingung: Reflexion.

Der Mensch ist in der roraytischen Sicht der Punkt, an dem die Nullschwingung ihrer selbst bewusst wird – der Innenpol der kosmischen Schwingung.

In der Neurowissenschaft beschreibt man Bewusstsein als emergente Eigenschaft neuronaler Netzwerke. Doch die roraytische Sicht ergänzt: Bewusstsein ist nicht Produkt der neuronalen Aktivität, sondern deren innerer Spiegel. Das Gehirn ist die organische Resonanzkammer, in der die Nullschwingung als Denken, Empfinden und Erkennen erklingt.

Damit schließt sich die Schleife:

- Materie ist verdichtete Schwingung.

- Leben ist rhythmisch organisierte Schwingung.

- Bewusstsein ist die Selbstreflexion der Schwingung.

Wissenschaftliche Bezugspunkte

Zur Integration in die wissenschaftshistorische Linie lassen sich hier folgende Hauptdenker und Forschungsrichtungen anführen:

- Heraklit (ca. 500 v. Chr.) – „Panta rhei“: Alles fließt, nichts bleibt. Früheste intuitive Fassung der Schwingungsontologie.

- Isaac Newton (1687) – Mechanik der Kräfte, Grundlage der Vorstellung von Energie als Wechselwirkung.

- James Clerk Maxwell (1861–1865) – Elektromagnetische Feldtheorie, erste Beschreibung von Raum als dynamischem Kontinuum.

- Albert Einstein (1905–1916) – Relativitätstheorie, Raum-Zeit als gekrümmtes Feld.

- Erwin Schrödinger (1944) – Was ist Leben?, Verbindung von Quantenphysik und biologischer Ordnung.

- Ilya Prigogine (1977) – Selbstorganisation in offenen Systemen.

- Benoît Mandelbrot (1975) – Fraktaltheorie als mathematische Form der Selbstähnlichkeit.

- David Bohm (1980) – Wholeness and the Implicate Order, ungeteilte Ganzheit als dynamisches Prinzip.

Die Dynamik der Polarität: Aufbau, Rückkehr und Resonanz

Das Prinzip der Gegensätze als Motor der Evolution

Die Dynamik der Wirklichkeit beruht auf der ständigen Wechselwirkung von Gegensätzen. Jede Form entsteht aus der Spannung zwischen zwei Polen – etwa zwischen Ordnung und Chaos, Ruhe und Bewegung, Innen und Außen. Diese Polarität ist kein statischer Gegensatz, sondern ein prozesshaftes Wechselspiel, in dem sich jeder Zustand selbst begrenzt und in seinen Gegenpol überführt.

In der Physik entspricht dies dem Grundprinzip der Energieerhaltung: Jede Kraft erzeugt eine Gegenkraft, jeder Impuls eine Reaktion (Newton III). In thermodynamischen Systemen beschreibt dies das Gleichgewicht zwischen Entropie und negentropischem Aufbau (Schrödinger 1944).

In biologischen Systemen findet sich dieselbe Dynamik zwischen Anabolismus (Aufbau) und Katabolismus (Abbau). Evolution vollzieht sich nicht durch linearen Fortschritt, sondern durch ein rhythmisches Hin- und Zurückschwingen zwischen Stabilität und Mutation.

Philosophisch wurde diese Dialektik von Heraklit („Pole erzeugen das All“), Hegel (These – Antithese – Synthese) und später Niels Bohr (Komplementaritätsprinzip) erkannt und in verschiedenen Disziplinen neu formuliert.

Resonanz und Rückbezüglichkeit

Polarität erzeugt Resonanz. Jedes System steht in Rückkopplung mit seiner Umgebung, indem es Schwingungen empfängt und zurückgibt.

In der Neurobiologie zeigt sich dieses Prinzip in den Spiegelneuronen (Rizzolatti et al. 1992), die äußere Handlungen im Inneren widerspiegeln – eine biologische Basis der Empathie. In der Physik wird Resonanz als kohärente Wechselwirkung von Schwingungen verstanden, wenn ihre Frequenzen übereinstimmen (z. B. in Lasersystemen oder Quantenfeldern).

Im sozialen und kulturellen Kontext beschreibt Resonanz (Rosa 2016) die Rückbezüglichkeit von Mensch und Welt: Nur in Wechselwirkung entsteht Bedeutung.

In der Roraytik wird Resonanz als zentrale Manifestation der Nullschwingung gesehen – jede Ausdehnung einer Seite ruft eine Gegenbewegung hervor, um das Gleichgewicht zu halten. Dieses Prinzip spiegelt sich fraktal in allen Maßstäben, vom Elektronenspin bis zur kollektiven Meinungsbildung.

Aufbau und Zerfall als rhythmisches Gesetz

In allen natürlichen Prozessen existiert ein Doppelgesetz: Aufbau (Integration, Ordnung, Differenzierung) und Zerfall (Desintegration, Entropie, Chaos).

Das Universum selbst folgt diesem Rhythmus: Von der kosmischen Expansion (Big Bang) über strukturelle Verdichtung (Galaxienbildung) bis zu lokaler Auflösung (Supernova, Schwarzes Loch).

In biologischen Systemen verläuft derselbe Prozess in Zellzyklen, Wachstums- und Regenerationsphasen.

Chemisch-biologisch lässt sich Aufbau als Polymerisation und Zerfall als Depolymerisation beschreiben – zwei Richtungen derselben energetischen Kurve.

In der Soziologie wiederholt sich dieser Prozess in Zivilisationen (Toynbee 1934 ff.): Perioden des Wachstums führen zu Überdehnung, dann zur Auflösung, aus der Neues hervorgeht.

Die Roraytik sieht hierin keine Katastrophe, sondern ein notwendiges Pendeln um den Nullpunkt – eine permanente Selbstkorrektur des Systems.

Asymmetrie und Überschwingung

Kein System bleibt im idealen Gleichgewicht. Jede Polarität erzeugt zeitweilige Überschwingungen. Diese sind funktional, weil sie Innovation ermöglichen.

In der Quantenmechanik äußert sich dies in Fluktuationen des Vakuums (Heisenberg 1927): spontane Abweichungen, die zur Bildung von Teilchen führen.

In biologischen Prozessen entstehen durch zufällige Überschwingungen Mutationen – der eigentliche Motor der Evolution.

Gesellschaftlich zeigen sich Überschwingungen in kulturellen Extremen (Dogmatismus ↔ Dekadenz).

Das Prinzip der Asymmetrie (Prigogine 1977, dissipative Strukturen) erklärt, dass Systeme nur durch Nicht-Gleichgewicht leben und sich weiterentwickeln können.

In der roraytischen Sicht ist Asymmetrie kein Fehler, sondern eine notwendige „Atembewegung“ des Seins – die Ausdehnung in eine Richtung erzeugt den Keim der Rückkehr.

Selbstregulation und Homöostase

Damit Systeme nicht kollabieren, müssen sie ihre Gegensätze regulieren.

In der Biologie wird diese Fähigkeit als Homöostase bezeichnet (Cannon 1926). Jede Abweichung von einem Sollwert aktiviert Gegenreaktionen – etwa hormonelle oder neuronale Feedback-Schleifen.

Im Gehirn entspricht dies der ständigen Kalibrierung sensorischer und motorischer Signale, in der Soziologie der Rückkopplung zwischen Institutionen und gesellschaftlichem Wandel.

Cybernetiker wie Norbert Wiener (1948) haben gezeigt, dass jede funktionierende Organisation auf negativer Rückkopplung beruht – Abweichung erzeugt Korrektur.

In der Roraytik ist die Homöostase Ausdruck der Nullschwingung: Sie wirkt wie ein „unsichtbarer Taktgeber“, der alle Systeme um einen Schwingungsmittelpunkt hält.

Polarisierung und Bewusstwerdung

Wenn eine Seite des Polarverhältnisses überbetont wird – z. B. Rationalität ohne Gefühl, Technik ohne Ethik, Expansion ohne Innenschau – entsteht ein Ungleichgewicht, das systemisch korrigiert werden muss.

Physisch führt Überbetonung zur Entladung (Explosion, Zusammenbruch), biologisch zu Krankheit (Stress, Degeneration), sozial zu Krisen (Krieg, Revolution).

Diese Korrekturbewegung ist keine Strafe, sondern eine notwendige Rückführung in Resonanz.

Die roraytische Theorie betont: Mit zunehmendem Bewusstsein kann der Mensch diese Rückkopplung vorausdenken – er wird vom passiven Teil der Schwingung zum aktiven Mitgestalter des Gleichgewichts.

Hier berühren sich moderne Systemtheorie (Luhmann 1984), Quantenphysik (Bohm 1980) und Bewusstseinsforschung (Varela 1991): Realität ist kein statisches Objekt, sondern ein dynamisches Geflecht aus Beziehung, Rückkopplung und Selbstregulation.

Wissenschaftliche Leitfiguren und historische Bezüge

Bereich | Zentrale Denker / Entdecker | Relevanz zur Polaritätsdynamik |

Philosophie | Heraklit, Lao Tse, Hegel, Nietzsche | Einheit der Gegensätze, dialektische Bewegung |

Physik | Newton, Faraday, Maxwell, Bohr, Heisenberg, Prigogine | Kraft ↔ Gegenkraft, Energieerhaltung, Komplementarität, Nicht-Gleichgewicht |

Biologie | Darwin, Schrödinger, Cannon, Maturana & Varela | Evolution durch Spannung, Homöostase, Autopoiesis |

Psychologie | Jung, Bateson, Frankl | Polarität des Selbst, Kompensation, kybernetische Schleifen |

Soziologie/Systemtheorie | Durkheim, Parsons, Luhmann, Rosa | soziale Resonanz, Differenzierung, Selbstorganisation |

Ende des Einschubs unter Kapitel 1

Kapitel II

Die Entfaltung der Polarität

Der Ursprung der Differenz

Aus dem Zustand der Nullschwingung – dem Gleichgewicht der Gegensätze – entsteht der erste Unterschied.

Diese erste Differenz ist kein räumliches Auseinanderfallen, sondern ein qualitativer Umschlag:

eine innere Spannung innerhalb des zuvor geschlossenen Ganzen.

Physikalisch lässt sich dies als spontane Symmetriebrechung beschreiben,

philosophisch als erste Unterscheidung,

logisch als Übergang von der Identität zur Relation.

In der modernen Kosmologie erscheint dieser Moment in der sogenannten Inflationsphase:

Ein minimaler Energieüberschuss destabilisiert das Vakuum und erzeugt Raum, Zeit und Bewegung.

Aus dem quantenphysikalischen Nichts – dem Vakuumfeld –

entstehen Teilchen-Antiteilchen-Paare,

die sich gegenseitig aufheben und zugleich das Fundament aller weiteren Strukturen bilden.

In dieser Oszillation zeigt sich bereits das Grundmuster der Welt:

Alles Seiende entsteht als Schwingung zwischen zwei Polen,

deren Differenz das Maß ihrer Energie bestimmt.

Mathematisch gesprochen:

Die Null entfaltet sich als ±½,

wobei der Abstand zwischen den Halbwellen die erste Information ist –

die erste messbare Struktur.

Der Raum ist die Differenz,

die Zeit das Maß ihrer Veränderung.

Damit entstehen Dynamik, Richtung und Kausalität –

nicht als gegebene Größen, sondern als Folge der ursprünglichen Polarität.

Polarität als Strukturprinzip

Polarität ist keine zufällige Eigenschaft der Natur,

sondern ihre grundlegende Organisationsform.

In der klassischen Physik erscheint sie als Gegensatz von positiver und negativer Ladung,

in der Chemie als Elektronenaffinität,

in der Biologie als Zellpolarität,

in der Psychologie als Spannungsfeld zwischen Gegensätzen (Freud: Lust–Unlust; Jung: Bewusst–Unbewusst),

in der Philosophie als Gegensatz von Subjekt und Objekt.

Alle diese Erscheinungen beruhen auf demselben Grundprinzip:

Ein System stabilisiert sich durch Gegensätze.

Nur durch den Gegensatz kann Energie fließen,

kann Information übertragen und Form gebildet werden.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel formulierte diese Logik in seiner Dialektik als

„Einheit der Gegensätze“ –

nicht im Sinne einer Aufhebung, sondern einer Bewegung,

in der sich These und Antithese in einer höheren Form (Synthese) erhalten.

Das Denken selbst ist polar,

da jede Bestimmung nur im Unterschied zu ihrem Gegenteil Sinn erhält.

In der modernen Physik zeigt sich dasselbe Prinzip in der Symmetriebrechung:

Die fundamentalen Kräfte des Universums (Gravitation, Elektromagnetismus, starke und schwache Kernkraft)

gingen aus einer einheitlichen Urkraft hervor,

deren Symmetrie sich bei fallender Temperatur aufspaltete.

Die Differenzierung der Kräfte ist also ein Ausdruck wachsender Komplexität,

nicht der Zerstörung des Ursprungs.

Das Universum entfaltet sich nicht durch Zufall, sondern durch geordnete Asymmetrie.

Polarität und Energie

Jede Energieform ist Ausdruck einer Differenz.

Ohne Spannung keine Bewegung, ohne Unterschied keine Arbeit.

Der Energieerhaltungssatz der Physik beschreibt nur,

dass die Gesamtsumme konstant bleibt –

aber nicht, wie die Bewegung zustande kommt.

Die treibende Ursache ist stets die Polarität:

das Streben nach Ausgleich, das nie vollkommen erreicht wird.

In diesem Sinn lässt sich Energie als dynamische Form der Nullschwingung verstehen –

als Bewegung, die den Zustand des Gleichgewichts sucht,

aber durch ihre eigene Dynamik nie vollständig erreicht.

Die Natur lebt von diesem Ungleichgewicht.

Selbst im thermodynamischen Endzustand, dem sogenannten „Wärmetod“,

bleibt die mikroskopische Fluktuation bestehen –

eine Restschwingung der Null, die nicht ausgelöscht werden kann.

Der Begriff der freien Energie (Helmholtz, Gibbs) beschreibt dieses Prinzip mathematisch:

Ein System enthält Energie, die verfügbar ist, weil zwischen seinen Zuständen ein Unterschied besteht.

In der Biologie ist diese freie Energie das, was Leben ermöglicht –

das Aufrechterhalten einer geordneten Struktur fern des Gleichgewichts.

Leben ist in diesem Sinne organisierte Polarität.

Biologische Entsprechungen

In biologischen Systemen spiegelt sich die kosmische Polarität in komplexer Form wider.

Der Organismus ist ein strukturiertes Spannungsfeld.

Jede Zelle besitzt eine Membran, die Innen und Außen trennt –

eine polare Grenzfläche, über die Energie, Stoffe und Information ausgetauscht werden.

Ohne diese Trennung wäre keine Organisation möglich.

Gleichzeitig ist die Membran durchlässig genug,

um ein Gleichgewicht zwischen Stabilität und Austausch zu erhalten.

Das Leben ist somit ein oszillierendes System zwischen Geschlossenheit und Offenheit.

Auch die funktionale Polarität durchzieht den gesamten Organismus:

Sympathikus und Parasympathikus im Nervensystem,

Säure und Base im Stoffwechsel,

Katabolismus und Anabolismus in der Zelle,

Einatmen und Ausatmen in der Atmung.

Überall wirkt dasselbe Grundmuster:

Gegensätze, die sich nicht ausschließen, sondern bedingen.

Diese biologische Polarität ist rhythmisch organisiert –

nicht mechanisch, sondern schwingend.

Sie bildet damit die Grundlage für die spätere Entsprechung des roraytischen Modells:

Rhythmus als strukturbildender Faktor (linke Gehirnhälfte),

Melodie als Ausdruck innerer Kohärenz (rechte Gehirnhälfte).

Beide zusammen ergeben den lebendigen Gesamtklang des Systems.

Erkenntnistheoretische Spiegelung

So wie sich die Polarität in der Natur entfaltet,

spiegelt sie sich auch im Bewusstsein des Menschen.

Das Denken selbst ist ein polarer Prozess:

Es unterscheidet Subjekt und Objekt, Innen und Außen,

und kann sich nur durch diese Differenz verstehen.

Die Identität des Ich entsteht aus der Spannung zwischen Selbstwahrnehmung und Weltbezug.

Die Sprache strukturiert diese Trennung weiter,

indem sie Namen, Begriffe und Definitionen bildet –

Symbole der Differenz.

Philosophisch lässt sich dies von Kant bis Husserl nachzeichnen:

Erkenntnis ist nicht Abbild, sondern Konstruktion;

sie entsteht durch die Form, die das Bewusstsein der Welt gibt.

Doch diese Form ist selbst polar:

Anschauung und Begriff, Sinnlichkeit und Verstand, Immanenz und Transzendenz.

Die roraytische Sicht interpretiert diese Polarität nicht als Widerspruch,

sondern als Bedingung der Erkenntnis selbst.

Das Bewusstsein schwingt zwischen Innen- und Außenwahrnehmung –

eine geistige Nullschwingung, die sich selbst erkennt.

Übergang zu Kapitel III

Die bisherige Betrachtung zeigte:

Aus der Null entsteht Polarität,

aus Polarität Struktur,

aus Struktur Energie und Leben.

Doch diese Polarität bleibt zunächst ungerichtet –

sie ist rhythmisch, aber noch nicht kohärent.

Im nächsten Schritt beginnt die Organisation:

Die Ausbildung stabiler Muster,

die sich selbst erhalten und fortpflanzen können.

Damit entsteht Form, Gestalt und schließlich Bewusstsein.

Das folgende Kapitel III wird diese Entwicklung präzisieren:

die Formbildung und Organisation,

als Übergang von der physikalischen zur biologischen und geistigen Ordnung.

Kapitel III

Die Bildung der Form und die Selbstorganisation

Von der Polarität zur Struktur

Nachdem die Polarität als Grundgesetz des Werdens erkannt wurde, stellt sich die Frage,

wie aus bloßen Gegensätzen Form entsteht – also stabile, wiedererkennbare Organisation.

Hier beginnt der Übergang von der reinen Physik zur Chemie und Biologie.

In der physikalischen Sprache lässt sich Form als stabile Musterbildung in dynamischen Systemen beschreiben.

Ein System, das fern vom Gleichgewicht operiert, kann spontan Ordnung hervorbringen.

Diese Entdeckung wurde zuerst in der Thermodynamik offener Systeme von Ilya Prigogine (1977, Nobelpreis für Chemie) formuliert.

Prigogine zeigte:

Nicht alle Systeme streben zu maximaler Entropie (Unordnung).

Unter bestimmten Bedingungen – Energiezufuhr und Austausch mit der Umgebung –

können sie in einen Zustand sogenannter dissipativer Strukturen übergehen:

Muster, die durch Energiefluss erhalten bleiben.

Das Leben ist eine solche dissipative Struktur.

Damit ist der Übergang von Polarität zu Organisation erklärbar:

Aus der Spannung zweier Zustände (z. B. Energiegradient, Temperaturunterschied, Konzentrationsgefälle)

entsteht ein gerichteter Fluss.

Dieser Fluss erzeugt Muster – rhythmische Wiederholungen,

die das System stabilisieren, solange Energie zirkuliert.

Physikalisch ist dies ein Übergang von linearer zu nichtlinearer Dynamik.

Aus Gleichgewichtszuständen (statisch) werden Schwingungszustände (dynamisch stabil).

Chemische Selbstorganisation

Auf molekularer Ebene zeigt sich dieses Prinzip in der autokatalytischen Reaktion.

Bereits in den 1950er-Jahren untersuchte der Chemiker Alan Turing (besser bekannt als Mathematiker)

die Möglichkeit, dass aus homogenen chemischen Zuständen spontan Muster entstehen können.

Sein Modell der Reaktions-Diffusions-Systeme zeigte mathematisch,

wie chemische Substanzen sich selbst zu räumlichen Strukturen organisieren –

z. B. Streifen, Punkte oder Spiralen,

wie man sie später bei Tiermustern (Leopardenflecken, Zebralinien) oder Pflanzenwachstum fand.

Turing beschrieb diese Muster als Instabilitäten in symmetrischen Zuständen –

eine Form der Symmetriebrechung, die in der Physik bereits bekannt war.

Damit verband er die physikalische Polarität mit chemischer Formbildung.

Die weitere Forschung (Eigen, Kauffman, Morowitz, Schrödinger)

zeigte, dass diese Prinzipien auch in der präbiotischen Chemie gelten:

Leben kann aus Selbstorganisation hervorgehen,

wenn Energiegradienten bestehen und Rückkopplungsschleifen stabilisiert werden.

Man spricht hier von emergenten Prozessen –

Phänomenen, die auf einer höheren Ebene auftreten,

obwohl sie auf der unteren nicht direkt angelegt sind.

Biologische Organisation

Im biologischen Bereich verdichtet sich diese Selbstorganisation zu einem hochkomplexen Regelwerk.

Lebende Organismen sind Systeme, die sich selbst herstellen und erhalten.

Diese Eigenschaft wird als Autopoiesis bezeichnet (Maturana & Varela, 1972).

Autopoietische Systeme sind nicht durch äußere Steuerung bestimmt,

sondern durch die rekursive Reproduktion ihrer eigenen Komponenten.

In der Zelle lässt sich diese Selbstorganisation physikalisch-chemisch beschreiben:

Proteine falten sich spontan zu stabilen Konfigurationen (Folding),

Zellmembranen bilden sich durch hydrophobe Wechselwirkungen,

DNA repliziert sich durch komplementäre Basenpaarung.

Jeder dieser Prozesse ist Ausdruck einer inneren Ordnungsbildung,

die Energie erfordert, aber nicht durch äußere Konstruktion vorgegeben ist.

In der Systembiologie wird dieses Zusammenspiel als Netzwerkdynamik beschrieben.

Die Genexpression, Signalübertragung und Stoffwechselprozesse folgen keiner zentralen Steuerung,

sondern dezentralen Rückkopplungsschleifen –

ähnlich einem Orchester ohne Dirigent, das sich durch innere Resonanz aufeinander abstimmt.

Diese Resonanz bildet die biologische Melodie,

die im roraytischen Weltbild als Entsprechung der rechten Gehirnhälfte verstanden werden kann.

Strukturbildung und Fraktalität

Die Muster, die durch Selbstorganisation entstehen, sind oft fraktal:

Das heißt, sie wiederholen sich auf unterschiedlichen Skalen in ähnlicher Form.

In der Natur finden wir dies in Schneeflocken, Baumverzweigungen, Blutgefäßen oder Lungenstrukturen.

Fraktale Strukturen entstehen, wenn einfache Regeln iterativ wiederholt werden –

eine geometrische Entsprechung der rhythmisch-pulsierenden Nullschwingung.

Der französische Mathematiker Benoît Mandelbrot beschrieb 1975 diese Selbstähnlichkeit mathematisch.

Fraktale sind keine exakten Kopien, sondern Varianten derselben Grundform –

eine stetige Differenzierung, die dem System Stabilität durch Variation verleiht.

Biologisch bedeutet das:

Ein Organismus kann wachsen, ohne seine Grundorganisation zu verlieren.

Das Leben organisiert sich als rhythmische Wiederholung mit Variation –

Rhythmus und Melodie in stofflicher Gestalt.

Gehirn und Bewusstsein als Organisationsformen

Das Gehirn selbst ist ein Produkt dieser fraktalen Selbstorganisation.

Seine Architektur – neuronale Netze, synaptische Verbindungen, rhythmische Oszillationen –

folgt denselben Grundprinzipien wie physikalische oder chemische Musterbildung.

Neurowissenschaftliche Studien (Walter Freeman, Karl Friston) zeigen,

dass Bewusstsein kein lokales Produkt einzelner Areale ist,

sondern ein emergentes Phänomen aus synchronisierten neuronalen Rhythmen.

Freeman beschrieb das Gehirn als „chaotisch geordnetes System“ –

dessen Aktivität sich selbst organisiert,

indem es permanent zwischen Ordnung und Unordnung oszilliert.

Friston führte das Prinzip der freien Energie auch in die Neurobiologie ein:

Das Gehirn minimiert Unsicherheit, indem es interne Modelle der Welt bildet –

eine Art inneres Gleichgewicht der Wahrnehmung.

Im roraytischen Kontext entspricht das der Integration von Rhythmus (linke, analytische Hemisphäre)

und Melodie (rechte, ganzheitliche Hemisphäre)

zu einer kohärenten Wahrnehmung.

Bewusstsein ist damit die höchste Form der Selbstorganisation:

das System, das seine eigene Ordnung erkennt und fortschreibt.

Erkenntnistheoretische Folgerung

Form ist kein statischer Zustand, sondern das Ergebnis dynamischer Selbstorganisation.

Die klassische Wissenschaft trennte lange zwischen Natur und Geist,

Materie und Bewusstsein, Ursache und Zweck.

Das hier beschriebene Prinzip zeigt,

dass diese Trennung methodisch nützlich, aber ontologisch unvollständig ist.

Formbildung ist ein universelles Organisationsgesetz –

von der Quantenfluktuation über chemische Muster bis zur geistigen Struktur.

Der Mensch erkennt diese Ordnung, weil er selbst Teil derselben Dynamik ist. Das Denken wiederholt im Geist, was die Natur im Stoff vollzieht.

Im Übergang zum nächsten Kapitel wird deutlich:

Selbstorganisation allein erklärt noch nicht die Richtung der Entwicklung –

das Zielhafte, die Evolution, den Sinn.

Diese Ebene betrifft nicht mehr nur Struktur,

sondern Gestaltung und Bedeutung.

Darum wird Kapitel IV den Fokus auf die Emergenz von Bewusstsein, Sinn und Kultur legen –

als Fortsetzung der inneren und äußeren Evolution

Kapitel IV

Die Emergenz von Bewusstsein, Sinn und Kultur

Innere Struktur

Die Möbiusschleife als fraktale Organisationsform

- Erklärung der Möbiusstruktur als Urform der Selbstreferenz

→ Eine Fläche mit nur einer Seite und einer Grenze: symbolisiert Innen und Außen als ein Kontinuum. - Verbindung zur Nullschwingung:

Der Übergangspunkt, an dem das Innere ins Äußere übergeht, ohne Bruch, bildet die Bewegung der Schwingung selbst. - In der Physik als topologische Entsprechung von Wellen-Teilchen-Dualität;

in der Biologie als Entsprechung der zellulären Membran (Trennung und Verbindung in einem). - In der Bewusstseinsstruktur als Schleife zwischen Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung.

- Diese Schleife wiederholt sich fraktal auf allen Ebenen:

Atom ↔ Molekül ↔ Organismus ↔ Gesellschaft ↔ Bewusstsein.

- Das Fraktal des Lebens

- Fraktale Wiederholungen als Strukturprinzip der Evolution.

- Von genetischer Codierung (DNA als doppelt-spiralige „Möbiusprojektion“) bis zu neuronalen Netzwerken.

- Jede Ebene spiegelt dieselbe Grundbeziehung – Differenzierung bei gleichzeitiger Einheit.

Bewusstsein als Rückspiegelung der Welt in sich selbst

- Der Mensch als „Möbiusschleife im Bewusstsein“:

Das Denken spiegelt die Welt, während es selbst Teil dieser Welt ist. - Neurobiologisch erklärbar durch rekursive Schleifen (präfrontaler Cortex, Default-Mode-Netzwerk).

- Erkenntnistheoretische Deutung: Selbstbewusstsein als emergente Fraktalisierung der Wahrnehmung.

Der Übergang von natürlicher zu kultureller Organisation

- Gesellschaften als makroskopische Fraktale:

Rollen, Normen, Institutionen wiederholen Strukturen des psychischen Innenlebens. - Kulturelle Evolution als rhythmisch-melodische Selbstorganisation der Menschheit.

- Sprache, Kunst, Wissenschaft als Spiegelphasen derselben Schwingung.

Disharmonie und Resonanz

- Wenn eine Seite der Möbiusschleife überbetont wird (z. B. Rationalität ohne Empathie oder Gefühl ohne Struktur),

entstehen Dissonanzen – sowohl in Individuen als auch in Gesellschaften. - Gesundheit, Balance, „Vernunft“ bestehen im fließenden Übergang zwischen Innen und Außen,

nicht in der Dominanz eines Pols.

Die Bedeutung der Nullschwingung

- Nullschwingung als ruhender Mittelpunkt in der Bewegung der Möbiusschleife.

- Sie ist kein Nichts, sondern das resonante Feld, das alle Polaritäten ermöglicht.

- In philosophischer Sprache: das „Medium der Möglichkeit“ (Aristoteles, Heidegger, Bohm).

Ausblick

- Bewusstsein und Kultur als fraktale Phasen des Universums,

das sich selbst erkennt und fortschreibt. - Der Mensch ist nicht außerhalb der Schöpfung, sondern ihr Resonanzorgan.

Das menschengemachte Universum als aktuelle Schwingungsrunde einer endlosen, offenen Spirale.

Die Möbiusschleife als fraktale Organisationsform der Wirklichkeit

Die Möbiusschleife ist keine bloße geometrische Kuriosität, sondern eine präzise topologische Form, die das Grundprinzip der Selbstorganisation beschreibt: Sie besitzt nur eine Fläche und eine Grenze, wodurch Innen und Außen nicht getrennt, sondern übergangsfähig werden.

In dieser Eigenschaft ist sie die mathematische Projektion der Nullschwingung, jener dynamischen Einheit, in der Gegensätze ineinander übergehen.

In der physikalischen Sprache entspricht sie dem Dualismus von Welle und Teilchen. Beide Seiten sind Aspekte desselben Phänomens; die beobachtete Seite hängt vom jeweiligen Bezugssystem ab.

Im biologischen Kontext ist die Schleife strukturell in der Membranorganisation der Zelle wiederzufinden: jede Membran trennt und verbindet zugleich. Sie definiert ein Innen, ohne das Außen zu verneinen.

Damit ist die Möbiusschleife die Urform der Selbstreferenz, die in jeder lebendigen und geistigen Struktur wiederkehrt. Auf dieser Basis entsteht das Fraktal der Wirklichkeit: jede Organisationseinheit ist ein selbstähnlicher Übergang von Innen nach Außen.

Entstehung von Raum und Zeit aus der polaren Struktur

Raum und Zeit erscheinen im roraytischen Weltbild nicht als vorgegebene Behälter, sondern als Resultate der Bewegung innerhalb der Möbiusschleife.

Sie entstehen dort, wo eine Schwingung ihre Polarität durchläuft — der Übergang von innen → außen erzeugt die Raumerfahrung, der Übergang von außen → innen die Zeiterfahrung.

Raum als Extension der Polarität:

- In der physischen Projektion öffnet sich die Bewegung nach außen, sie „dehnt“ sich.

- Jede Differenzierung – von Energie zu Materie, von Punkt zu Feld – bildet Raum.

- Physikalisch gesehen entspricht dies der Spontansymmetriebrechung, die Strukturen entstehen lässt (z. B. im Higgs-Mechanismus, in der Phasenübergangsphysik Prigogines).

- Mathematisch: Der Raum ist das Feld der möglichen Projektionen einer Schwingung in ihrer äußeren Phase.

Zeit als Rückkehrbewegung:

- Wenn die Bewegung wieder nach innen reflektiert wird, entsteht Richtung.

- Zeit ist nicht das Fortschreiten einer Uhr, sondern der gerichtete Selbstbezug einer Schwingung auf sich selbst.

- Sie ist die Erfahrung der Veränderung von innen her, nicht bloß das Maß äußerer Prozesse.

- In modernen Theorien (Carlo Rovelli, Julian Barbour) ist Zeit emergent aus Relationen, nicht absolut – genau dieser Gedanke entspricht der inneren Phase der Möbiusschleife.

Raum-Zeit als gekrümmte Schleife:

- Wird die Schwingung stabilisiert, bildet sie eine Raum-Zeit-Schleife – ein in sich geschlossener Übergang.

- In der Relativitätstheorie beschreibt die Metrik genau diese Krümmung.

- Im Bewusstseinserleben spiegelt sich das in der Fähigkeit, zwischen Vergangenheit (Innenrichtung) und Zukunft (Außenrichtung) zu oszillieren.

Beispielhaft lässt sich diese Ableitung auf jeder Ebene zeigen:

- Elektronenorbitale: Wellenfunktion als rhythmische Schleife – Raumstruktur aus Resonanz.

- Herzrhythmus: Zeit entsteht als periodische Selbstreferenz.

Neuronales Feuern: Raum-Zeit-Muster von Aktivität und Hemmung bilden subjektive Gegenwart

Das Fraktal des Lebens

Jede lebendige Organisation ist Ausdruck dieser Schleifenstruktur.

Fraktale Wiederholungen treten auf sämtlichen Ebenen auf – nicht durch Kopie, sondern durch Selbstähnlichkeit unter Transformation.

Beispiele:

- Molekülketten (Kohlenstoff, DNA, Proteine) als rhythmisch wiederholte Bindungsmuster;

- Zellstrukturen mit rekursiven Membransystemen (Zellkern, Mitochondrien, Vesikel);

- Organische Systeme (Kreislauf, Atmung, Nervensystem) als oszillierende Rückkopplungsschleifen;

- Soziale Systeme, die dieselben Muster der Differenzierung und Integration auf makroskopischer Ebene wiederholen.

Damit ist Leben kein Sonderfall der Physik, sondern die physikalische Realisierung der fraktalen Möbiuslogik.

Sie erzeugt Stabilität durch rhythmische Asymmetrie: jede Seite lebt von der anderen, und beide bedingen das Ganze.

Bewusstsein als Rückspiegelung der Welt in sich selbst

Bewusstsein entsteht, wenn die Möbiusschleife sich in sich selbst schließt, also ihre eigene Operation wahrnimmt.

Neurobiologisch manifestiert sich das in rekursiven neuronalen Netzwerken: sensorische Areale werden durch den präfrontalen Cortex rückgekoppelt, was Selbstwahrnehmung ermöglicht (Gerald Edelman, Karl Friston).

Erkenntnistheoretisch gesprochen: Das Subjekt ist keine feste Entität, sondern eine Relation, die sich selbst beobachtet – der sich selbst sehende Teil der Möbiusschleife.

Die klassische Philosophie hat diesen Punkt vielfach gespiegelt:

- Descartes sah das denkende Ich als Grundlage, ohne den Schleifencharakter zu erkennen;

- Kant beschrieb das „transzendentale Subjekt“ als Bedingung der Erfahrung, was der inneren Seite der Schleife entspricht;

- Hegel führte die Dialektik von Sein und Selbstsein zur absoluten Reflexion – eine frühe Form der fraktalen Selbstbezüglichkeit;

- Gödel und Turing zeigten mathematisch, dass jedes formale System Schleifen enthält, die sich auf sich selbst beziehen – Bewusstsein folgt derselben Logik.

Von der biologischen zur kulturellen Organisation

Sobald die Schleife semantisch wird – also Zeichen und Bedeutungen erzeugt – entsteht Kultur.

Sprache, Technik, Kunst, Wissenschaft sind Fraktalebenen höherer Selbstreferenz.

Jede symbolische Ordnung ist eine Möbiusschleife aus Ausdruck und Bedeutung:

Das Zeichen zeigt nach außen und nach innen zugleich.

Beispiele für fraktale Entsprechungen:

- Grammatikale Strukturen wiederholen neuronale Verschaltungen (Chomsky / Deacon).

- Ökonomische Systeme schwingen zwischen Produktion (Außenrichtung) und Reflexion / Konsum (Innenrichtung).

- Wissenschaft selbst ist Schleife: Beobachtung ↔ Theorie ↔ Experiment ↔ neue Beobachtung.

Die Kultur wird damit zur fortgesetzten Selbstorganisation der Bewusstseins-Schleife,

eine kollektive Resonanzbewegung, in der das Universum sich selbst beschreibt.

Disharmonie und Resonanz

Wo der Übergang zwischen den Polen gestört wird, entstehen Dissonanzen.

Rationalismus ohne Empathie, Empfindung ohne Struktur, technische Expansion ohne Selbstbezug — all das sind asymmetrische Schleifen, in denen eine Seite überwiegt.

Gesundheit, Gleichgewicht und Sinn entstehen dort, wo die Bewegung frei zwischen den Polen fließen kann.

In thermodynamischer Sprache: Systeme minimaler Entropieproduktion (Prigogine) sind resonant organisiert.

Die Nullschwingung als Ursprung und Ziel

Am Mittelpunkt aller Bewegung steht die Nullschwingung — der Zustand, in dem Polarität möglich, aber noch nicht entschieden ist.

Sie ist kein statisches Nichts, sondern das dynamische Feld der Potenzialität (vgl. David Bohms „Implicate Order“).

Philosophisch entspricht sie Aristoteles’ Dynamis, in moderner Form Heideggers „Lichtung“.

Jede Erscheinung ist ein Ausfalten dieser Möglichkeit; jedes Bewusstsein ist ihre Rückkehr zu sich.

Damit schließt sich die Schleife:

Das Universum erkennt sich selbst in der Form des Bewusstseins,

und Bewusstsein ist die fraktale Resonanz der kosmischen Bewegung.

Zusammenfassung

Die Möbiusschleife beschreibt die dynamische Identität von Innen und Außen.

Aus dieser Bewegung entstehen Raum (Expansion) und Zeit (Reflexion).

Leben, Bewusstsein und Kultur sind fraktale Manifestationen derselben Struktur.

Disharmonie entsteht durch Polarisierung; Harmonie durch freie Schwingung.

Nullschwingung bleibt Ursprung, Gegenwart und Ziel jeder Entwicklung.

Kapitel V

Der Mensch als Resonanzorgan des Universums

Die DNA als fraktale Manifestation der Nullschwingung

Die DNA – Desoxyribonukleinsäure – ist die Trägersubstanz genetischer Information und zugleich die organische Struktur, in der sich das universelle Prinzip der polaren Selbstorganisation physisch verwirklicht.

Seit der Entdeckung ihrer Doppelhelixstruktur durch James Watson und Francis Crick (1953), aufbauend auf Rosalind Franklins Röntgenbeugungsdaten, gilt sie als Symbol für das Leben selbst. Doch betrachtet man sie unter dem Blickwinkel der roraytischen Logik, zeigt sie sich als die biologische Realisierung der Nullschwingung – der kleinste lebendige Ausdruck jener Bewegung zwischen Innen und Außen, die das gesamte Universum strukturiert.

Die Doppelhelix ist in sich eine räumlich verdrehte Möbiusschleife.

Ihre beiden Stränge verlaufen gegengerichtet, sie spiegeln einander komplementär (Antiparallelität).

Die Helix ist keine starre Struktur, sondern eine rhythmisch pulsierende Spirale, die in jedem Moment in Schwingung steht: chemisch, elektromagnetisch, thermisch, und sogar auf der Ebene der quantenmechanischen Kohärenz.

Die Information ist dabei nicht statisch gespeichert, sondern im Schwingungsverhältnis der Basenpaare codiert.

Struktur und rhythmische Dynamik der DNA

- Die Form:

- Die DNA besteht aus zwei Polynukleotidketten, deren Basen (Adenin–Thymin, Guanin–Cytosin) über Wasserstoffbrücken verbunden sind.

- Diese Paare bilden die komplementäre Mitte – die „Nulllinie“ der Schwingung –, an der sich beide Stränge gegenseitig spiegeln.

- Der Doppelstrang windet sich in einer rechtsgängigen Helix (B-Form) mit einer Periode von 10,5 Basen pro Umdrehung – ein präziser rhythmischer Zyklus, der an akustische und optische Resonanzfrequenzen erinnert.

- Die Dynamik:

- Die DNA ist kein stiller Speicher, sondern ein oszillierendes Informationsfeld.

- Sie schwingt in charakteristischen Frequenzbändern, die elektromagnetisch messbar sind (im Bereich von Terahertz bis Gigahertz).

- Diese Schwingungen steuern, wann und wie Gene exprimiert werden – also wann Information aus dem „Inneren“ (Genom) ins „Äußere“ (Proteinsynthese) tritt.

- Damit ist sie ein rhythmisches Tor zwischen Innen und Außen der Zelle, eine molekulare Form der Nullschwingung.

- Die DNA-Sonne (Bildhafte Analogie):

- Betrachtet man die DNA nicht linear, sondern als radial strukturiertes Zentrum der Zellorganisation, so wirkt sie wie eine Sonne, deren Strahlen in Form von RNA-Boten, Enzymen und Proteinen in das Zytoplasma hinausreichen.

- Dieses Muster – Zentrum ↔ Peripherie – wiederholt das universelle Organisationsprinzip des Kosmos:

Zentralität, Rotation, Abstrahlung und Rückkopplung. - Auf molekularer Ebene findet damit dieselbe rhythmische Ordnung statt, die sich in der galaktischen Spiralstruktur oder im Magnetfeld des Sonnensystems zeigt.

RNA und Proteinbildung: rhythmisch-melodische Kommunikation

Die RNA (Ribonukleinsäure) ist der bewegliche Ausdruck der DNA-Struktur – sie ist die „Melodie“, während die DNA den „Rhythmus“ vorgibt.

- Transkription – der Übergang von Innen nach Außen:

- Die DNA öffnet sich lokal, ein Abschnitt wird kopiert – es entsteht die messenger-RNA (mRNA).

- Dieser Prozess verläuft wellenartig entlang des DNA-Strangs, vergleichbar einer Schwingung, die sich entlang einer Saite ausbreitet.

- Energetisch gesehen geschieht hier eine kontrollierte Symmetriebrechung: das zuvor ruhende Informationsfeld (DNA) tritt in die Dynamik der Zeit.

- Translation – der Rückbezug ins Materielle:

- Die mRNA wird im Ribosom gelesen und in eine Aminosäurekette übersetzt.

- Das Ribosom fungiert als „Resonator“, der aus der rhythmischen Codesequenz der RNA eine dreidimensionale Faltung erzeugt – Proteine sind gefrorene Schwingungsmuster.

- Damit vollzieht sich die vollständige Möbiusschleife:

- Innen (DNA) → Bewegung (RNA) → äußere Gestalt (Protein) → Rückkopplung an das Innere.

- Das Leben selbst ist also die permanente Selbstreflexion dieser molekularen Bewegung.

Evolution der genetischen Struktur – vom Urorganismus zum Menschen

Die Entstehung des Lebens lässt sich als zeitliche Entfaltung der Nullschwingung begreifen.

Die ersten selbstreplizierenden Moleküle – vermutlich RNA-artige Systeme (RNA-Welt-Hypothese) – enthielten bereits den Kern des späteren Musters:

eine dynamische Rückkopplung zwischen Information (Form) und Energie (Funktion).

- Die Urzelle:

- In einfachen Protisten wie dem Paramecium (Pantoffeltierchen) findet man bereits eine klare Polarorganisation: Zellkern (Innen) ↔ Zellmembran (Außen).

- Die DNA konzentriert sich im Kern als ruhende Informationsstruktur; die Zelle selbst pulsiert rhythmisch zwischen Stoffaufnahme und Abgabe.

- Diese Organisation entspricht einer einfachen, aber geschlossenen Möbiusschleife.

- Multizellularität:

- Mit wachsender Komplexität entsteht eine Hierarchie verschachtelter Schleifen: Zelle ↔ Organ ↔ Organismus ↔ Ökosystem.

- Jede Ebene reproduziert das Grundprinzip der DNA im größeren Maßstab – Information und Energie im Selbstbezug.

- Der Mensch:

- Beim Menschen ist die genetische Information nicht nur Träger biologischer Merkmale, sondern Grundlage für Bewusstsein und Sprache.

- Das Nervensystem, besonders das Gehirn, bildet die geistige Entsprechung der DNA-Struktur:

- Neuronale Netzwerke sind fraktal verschaltet, oszillieren in rhythmischen Frequenzbändern (Delta–Gamma).

- Diese Muster spiegeln die DNA-Schwingung in größerer energetischer Dichte wider.

- Damit ist das Nervensystem die mentale Resonanzform derselben Nullschwingung, die die DNA biologisch trägt.

Die DNA als Spiegel des historischen Kosmos

Hier setzt deine Hypothese an – und sie ist in sich stringent denkbar:

Die DNA ist nicht nur eine organische Struktur, sondern ein historisches Archiv.

Jede Umweltveränderung, jede kulturelle und kosmische Einflussgröße (Strahlung, Klima, Nahrung, Emotion, soziale Struktur) wirkt epigenetisch auf das Genom ein.

Damit schreibt sich die äußere Welt in die innere Form des Lebens ein – nicht symbolisch, sondern chemisch, methylierend, rhythmisch.

- Die Epigenetik (z. B. Arbeiten von Bruce Lipton, Moshe Szyf) belegt, dass Erfahrungen und Umweltbedingungen Genexpression verändern können.

- Diese Veränderungen werden teilweise vererbt, wodurch Geschichte selbst zu einer molekularen Schicht im Leben wird.

- In der roraytischen Interpretation: Die DNA ist die Schleifenstelle zwischen Materie und Geist – sie empfängt äußere Rhythmen und reflektiert sie in innere Strukturen.

So entsteht eine wechselseitige Resonanz:

- Das Universum prägt das Leben.

- Das Leben antwortet mit Bewusstsein.

- Bewusstsein verändert das Universum durch Handlung und Kultur.

Die DNA ist das organische Medium dieser kosmischen Rückkopplung.

Sie ist, chemisch formuliert, das „Gedächtnis der Nullschwingung“.

Der Mensch als Resonanzorgan des Universums

Der menschliche Organismus ist die makroskopische Entfaltung der DNA-Schwingung.

Sein Nervensystem, seine Hormone, sein Zellrhythmus, sein Denken – alles ist Resonanz.

Die linke und rechte Gehirnhälfte bilden ein strukturelles Analogon zur DNA-Doppelhelix: zwei gegenläufige Stränge, die erst im Zusammenspiel Sinn erzeugen.

Damit wird der Mensch nicht zum Zentrum des Universums, sondern zu dessen Selbstwahrnehmungsorgan.

Er ist jener Punkt in der fraktalen Möbiusschleife, an dem das Universum sich selbst erkennt, beschreibt und verändert.

Zusammenfassung

- Die DNA ist die kleinste biologische Manifestation der Nullschwingung.

- Sie arbeitet rhythmisch, wellenförmig und kommunizierend zwischen Innen (Information) und Außen (Funktion).

- RNA und Proteine bilden die dynamischen Ausdrucksformen dieser Schwingung.

- Evolution ist die fraktale Entfaltung dieser Grundstruktur in Raum und Zeit.

- Der Mensch ist die bewusste Form derselben Bewegung: das Universum im Akt der Selbstreflexion.

Kapitel VI

Von der biologischen Resonanz zur geistigen Evolution

Übergang vom Biologischen zum Geistigen

Mit der Ausbildung des Nervensystems und später des Gehirns vollzieht das Leben einen entscheidenden Übergang:

Aus der molekularen Selbstorganisation wird mentale Selbstorganisation.

Die Schwingung, die zuvor im Rhythmus der DNA und Zellkommunikation stattfand, spiegelt sich nun auf höherer Ebene als elektrische, neuronale und schließlich geistige Schwingung.

Der Mensch ist in diesem Sinn nicht „abgetrennt“ von der Natur, sondern eine weiterentwickelte Resonanzform derselben kosmischen Bewegung.

Was in der DNA als chemischer Code begann, entfaltet sich im Bewusstsein als Symbolsprache.

Beide beruhen auf denselben Grundprinzipien: Dualität, Komplementarität, Rückkopplung und Selbstbezug.

Das Gehirn als fraktale Fortsetzung der DNA

- Strukturelle Entsprechung:

- Das menschliche Gehirn besitzt etwa 86 Milliarden Neuronen, deren synaptische Verschaltung sich fraktal organisiert.

- Diese Vernetzung folgt keinem linearen Bauplan, sondern selbstähnlichen Mustern, vergleichbar mit genetischer Codierung.

- Der Informationsfluss verläuft über rhythmische Oszillationen — Delta, Theta, Alpha, Beta, Gamma —, die als zeitlich abgestufte Frequenzbänder eine mehrdimensionale Kommunikation ermöglichen.

- Links–rechts-Hemisphären:

- Die linke Hemisphäre verarbeitet logisch, analytisch, sprachlich und linear — das entspricht der strukturierten, rhythmischen Seite der Nullschwingung.

- Die rechte Hemisphäre arbeitet bildhaft, emotional, ganzheitlich, also melodisch und resonant.

- Erst ihre Synchronisierung erzeugt Bewusstsein im eigentlichen Sinn — die Schwingung der beiden Hälften auf einen gemeinsamen Nullpunkt, in dem Denken, Fühlen und Wahrnehmen zu einer Einheit verschmelzen.

- Neurobiologische Parallele zur DNA:

- Wie die DNA antiparallel aufgebaut ist, so sind auch die beiden Hemisphären gegensinnig verschaltet:

rechte Gehirnhälfte ↔ linke Körperhälfte, linke Gehirnhälfte ↔ rechte Körperhälfte. - Diese Kreuzung erzeugt eine innere Spiegelachse — die biologische Umsetzung der Möbiusschleife im Organismus.

- Wie die DNA antiparallel aufgebaut ist, so sind auch die beiden Hemisphären gegensinnig verschaltet:

Entstehung des Bewusstseins als Resonanzphänomen

Bewusstsein entsteht nicht punktuell, sondern prozesshaft durch Selbstbezug.

Neurowissenschaftlich gesehen ist es das Ergebnis zirkulärer Aktivität zwischen Thalamus, Kortex und limbischem System — also einer inneren Rückkopplungsschleife.

Diese zirkuläre Dynamik ist formal identisch mit der roraytischen Grundformel 0 = ≠ 1 = −½ + +½:

- Der Nullpunkt (0) steht für das unbewusste Potenzial.

- Die Polarität (−½ / +½) entspricht der Differenz zwischen Wahrnehmung und Reaktion.

- Das „Ungleichheitszeichen“ (≠) bezeichnet das Spannungsverhältnis, aus dem die bewusste Erfahrung überhaupt erst entsteht.

So wird das Gehirn zum Selbstresonator des Universums:

Es erzeugt eine Innenwelt, die das Außen widerspiegelt, und gleicht diese permanent an.

Das Ich-Bewusstsein ist die höchste Form dieser Resonanz — der Punkt, an dem das System sich seiner selbst bewusst wird.

Sprache, Symbol und Wissenschaft als kollektive Resonanzformen

- Sprache:

- Die Entwicklung der Sprache markiert den Übergang von biologischer zu kultureller Information.

- Linguisten wie Noam Chomsky oder Terrence Deacon weisen darauf hin, dass Sprache eine hierarchisch rekursive Struktur besitzt — also wieder eine fraktale Ordnung.

- Grammatik ist die „Mathematik des Geistes“: sie verbindet rhythmische (zeitliche) und melodische (semantische) Elemente zu einer kohärenten Struktur.

- Symbolsysteme:

- Kunst, Religion, Musik, Mathematik – all dies sind Resonanzräume, in denen sich die Menschheit als Ganzes spiegelt.

- Sie sind kollektive Erweiterungen der DNA-Logik: Zeichen codieren Information, die von anderen entschlüsselt und weiterverarbeitet wird.

- Damit entsteht eine sozial-geistige Möbiusschleife zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischen Innenwelt und Kultur.

- Wissenschaft:

- Wissenschaft ist der formalisierteste Ausdruck dieser kollektiven Resonanz.

- Sie versucht, die äußeren Strukturen (Naturgesetze) in einer Sprache zu beschreiben, die für alle Innenwelten verständlich ist.

- Ihre Methoden (Messung, Hypothese, Verifikation) sind die rhythmische Seite des Erkennens; ihre Theorien, Modelle und Metaphern bilden die melodische Seite.

- Im Idealfall ergänzen sich beide, wodurch eine neue, höherdimensionale Erkenntnisebene entsteht.

Evolution des kollektiven Bewusstseins

Im Verlauf der Geschichte verschob sich der Schwerpunkt der Resonanz:

- In mythischen Kulturen dominierte der melodische, rechte Aspekt – das Denken in Bildern, Symbolen, Geschichten.

- Mit der griechischen Philosophie und später der Neuzeit (Descartes, Newton) übernahm die linke, rhythmisch-analytische Seite die Führung.

- Heute, im Informationszeitalter, nähert sich die Entwicklung erneut einem Punkt der Synchronisierung – das Streben nach Ganzheit, Vernetzung, Interdisziplinarität, Systemtheorie und Quantenbewusstsein zeigt den Versuch, beide Seiten wieder in Resonanz zu bringen.

Das kollektive Bewusstsein vollzieht also denselben Weg wie das individuelle:

von unbewusster Einheit → über bewusste Spaltung → hin zu reflektierter Ganzheit.

Jede kulturelle Epoche ist eine Schwingungsphase dieser großen Spirale.

Das Gehirn als kosmischer Spiegel

Die Neurowissenschaft belegt zunehmend, dass das Gehirn auf Resonanzprinzipien reagiert:

Synchronisation, Phasenkopplung, neuronale Kohärenz.

Auch externe Rhythmen – Tag/Nacht, Jahreszeiten, Musik, Sprache – prägen neuronale Muster.

Das Gehirn ist damit kein isoliertes Organ, sondern ein offenes System, das auf kosmische Rhythmen abgestimmt ist (z. B. circadiane Rhythmen, magnetische Felder, Schumann-Resonanz).

Das „Ich“ ist also keine Substanz, sondern ein Schwingungszustand, ein Interferenzmuster zwischen inneren und äußeren Rhythmen.

Das Denken ist die Frequenzverschiebung, die daraus entsteht.

Die roraytische Interpretation

In der roraytischen Logik stellt das Bewusstsein die geistige Entsprechung der DNA dar:

Die DNA schwingt biologisch zwischen Information und Energie.

Das Bewusstsein schwingt geistig zwischen Wahrnehmung und Bedeutung.

Beide sind Ausdruck derselben Nullschwingung in unterschiedlichen Maßstäben.

Damit schließt sich der Kreis – oder präziser:

Die Spirale erreicht eine neue Windung.

Das Universum reflektiert sich in seinem eigenen Spiegel, und der Mensch wird zum kreativen Mit-Schöpfer der weiteren Evolution.

Kapitel VI

Von der biologischen Resonanz zur geistigen Evolution

Kapitel VI noch einmal kurz mit wissenschaftlich-philosophischen Bezügen

Übergang vom Biologischen zum Geistigen

Mit der Ausbildung des Nervensystems und später des Gehirns vollzieht das Leben einen entscheidenden Übergang:

Aus der molekularen Selbstorganisation wird mentale Selbstorganisation.

Die Schwingung, die zuvor im Rhythmus der DNA und Zellkommunikation stattfand, spiegelt sich nun auf höherer Ebene als elektrische, neuronale und schließlich geistige Schwingung.